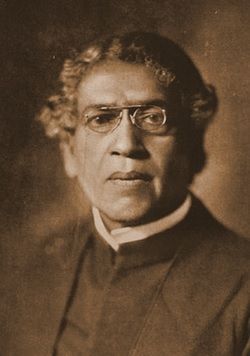

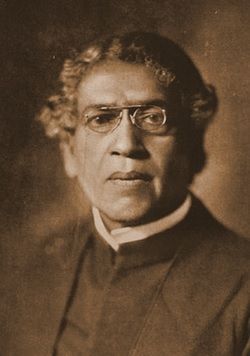

भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर, 1858 को बिक्रमपुर हुआ था, जो अब ढाका , बांग्लादेश का हिस्सा है । आपके पिता श्री भगवान सिंह बसु डिप्टी कलेक्टर थे। उस दौर में अफसर लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में ही पढाकर अफसर बनाना चाहते थे। परन्तु पिता श्री भगवान सिंह बसु अपने बेटे को अफसर नही बल्की सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे। इसलिए जगदीशचंद्र बसु को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, वहाँ अधिकतर किसानों और मछुवारों के बच्चे पढते थे। वे पढाई भी करते थे, साथ-साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाँथ भी बँटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बसु ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हे शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई, मातृभाषा से प्रेम भी हो गया।

प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के अविष्कार तथा पेड़−पौधों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रतिभा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ-साथ वो जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और लेखक भी थे। जे सी बोस ऐसे समय पर कार्य कर रहे थे जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसी परिस्थितियों में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और शोध को देखते हुए ‘इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्टि्रकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर’ (आईईईई) ने उन्हें रेडियो विज्ञान के जनकों में से एक माना। हालांकि रेडियो के अविष्कारक का श्रेय इतालवी अविष्कारक मार्कोनी को चला गया परन्तु बहुत से भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ही रेडियो के असली अविष्कारक थे। जेसी बोस के अनुशंधनों और कार्यों का उपयोग आने वाले समय में किया गया। आज का रेडियो, टेलिविजन, भुतलीय संचार रिमोट सेन्सिग, रडार, माइक्रोवेव अवन और इंटरनेट, जगदीश चन्द्र बोस के कृतज्ञ हैं।

प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस वर्ष 1885 में स्वदेश लौट कर आये और भौतिक विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में ‘प्रेसिडेंसी कॉलेज’ में अध्यापन करने लगे। यहाँ वह 1915 तक कार्यरत रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज़ शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जाता था। इसका श्री जगदीश चंद्र बोस ने बहुत विरोध किया और तीन वर्षों तक बिना वेतन लिए काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई और उन पर काफ़ी कर्ज़ भी हो गया था। इस कर्ज़ को चुकाने के लिये उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी।

बायोफिजिक्स (Biophysics ) के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था की उन्होंने अपन दिखाया की पौधो में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक (इलेक्ट्रिकल ) माध्यम से होता हैं ना की केमिकल माध्यम से। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रोयोगो के माध्यम से सच साबित किया गया था। आचार्य बोस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने पौधों पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने रासायनिक इन्हिबिटर्स (inhibitors ) का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्ययन किया था। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुंचे की पौधे संवेदनशील होते हैं वे " दर्द महसूस कर सकते हैं , स्नेह अनुभव कर सकते हैं इत्यादि "।

1917 में जगदीश चंद्र बोस को "नाइट" (Knight) की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसायटी लंदन के फैलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोधकार्य बिना किसी अच्छे (महगे) उपकरण और प्रयोगशाला के किया था इसलिये जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। "बोस इंस्टीट्यूट" (बोस विज्ञान मंदिर) इसी सोच का परिणाम है जोकि विज्ञान में शोधकार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केन्द्र है।

जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों (माइक्रोवेव) के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिये थे। लघु तरंगदैर्ध्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गेलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मारकोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घण्टी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था।

आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाईड, ध्रुवक, परावैद्युत लैंस, विद्युतचुम्बकीय विकिरण के लिये अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का उन्नींसवी सदी के अंतिम दशक में बोस ने अविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने, किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं